La mayoría de los directivos/as de las administraciones públicas que hoy tienen entre 55 y 65 años se incorporaron a la administración cuando los ordenadores personales no estaban generalizados y, menos aún, existía Internet. Es decir, la cultura digital de las élites de la administración pública es todavía muy pobre, lo que no ha impedido que los avances y logros, sobre todo, en las dos últimas décadas, hayan sido increíbles, lo que aún les confiere más mérito a todos esos innovadores/as públicos que emprendieron los primeros macro proyectos de administración electrónica. Analizado en perspectiva, ahora que no sabríamos sobrevivir unas horas sin smartphone o Internet, aquellos líderes de la digitalización de los 90 y los 2000 adquieren la dimensión de héroes y heroínas.

Dicho todo lo anterior, nos interesa reflexionar sobre las implicaciones directas que tiene la tecnología para nuestra tesis de las instituciones que aprenden y la teoría de redes. Básicamente podemos afirmar que la tecnología nos convierte a todos, a cualquier empleado público, en un hub potencial. Así de fácil y de revolucionario. Nuestra conectividad se ha multiplicado de forma espectacular. Donde antes había un técnico de nivel medio conectado tan solo con su superior y con media docena de empleados más de su equipo que, ahora tenemos un posible empleado-hub, con múltiples conexiones, enlazado con toda la organización gracias a la intranet, el correo y otras redes; suscrito a redes internacionales, revistas académicas especializadas, MOOCs (Cursos masivos gratuitos online) de las más prestigiosas universidades, grupos especializados en Linkedin, conversaciones asíncronas en Twitter, comunidades digitales distribuidas de forma descentralizada en un rizoma infinito de webs corporativas, mapas, bancos de buenas prácticas, bibliotecas online, repositorios abiertos… por no hablar de ese tutorial babilónico que es Youtube, de esa enciclopedia alejandrina que es Wikipedia o de ese oráculo de Delfos que es Google.

Ahora parece evidente hablar de las redes e Internet como las herramientas más valiosas al alcance de un empleado público, pero hubo un tiempo, no hace tantos años de hecho, donde a los más obtusos responsables de recursos humanos y a los jefes de los servicios de informática, todo esto les parecía un sacrilegio. Aún hoy —estamos seguros de ello— seguirá habiendo responsables de unidades y servicios que gobiernan con mano de hierro empeñados en seguir poniendo puertas al campo. Los mismos que hasta hace poco decían con Internet los empleados públicos dejarían de trabajar, son los que hoy desconfían del teletrabajo.

Pero no solo se trata del inmenso caudal de información disponible y de la conectividad, también es revolucionario el hecho de que la tecnología nos permite tener conversaciones ubicuas y asíncronas, lo cual nos permite generar artificialmente densidad de red y acortar las distancias, aumentando como nunca hubiéramos soñado la productividad relacional. Esa es la revolución de las instituciones en red. Y no solo hablamos de mandar correos electrónicos o de vídeo llamadas a coste marginal cero, como hemos explotado durante la pandemia. Estamos hablando de la posibilidad de vivir varias realidades simultáneamente atravesadas por múltiples pantallas, y en un futuro próximo, también a través de interfaces virtuales, aumentadas o mixtas, que nos convertirán de facto en empleados ciborg. Unos ciborgs que aún nos alarmamos cuando nos hablan de implantes de chips bajo la piel –ojalá nunca lleguemos a eso-, pero que jamás podríamos renunciar ya a esa extensión de nosotros mismos que es el smartphone. Estamos deviniendo ciborgs lo queramos o no.

Es verdad que lo digital no será nunca como tocarse. Por ejemplo, dar una charla por Zoom o Hangout nunca es como estar in situ, viéndole las caras y las expresiones de las personas a las que hablas. Pero cada día se va a parecer más, de eso tampoco hay duda.

Si aceptamos que la tecnología nos convierte a todos en potenciales hubs, que aumenta la densidad de red, acorta las distancias y refuerza los lazos. Parece razonable afirmar que también construye comunidad. Dicho de otro modo, no se nos ocurre el ejemplo de una comunidad nacida recientemente que no se haya apoyado en las redes digitales. Sería como nadar con un brazo atado a la espalda.

En otro orden de cuestiones, la tecnología también nos provee de una fuente inagotable de datos, quizá la aplicación que más gusta a los gestores públicos tradicionales para completar memorias, informes, cuadros de indicadores, y otras herramientas basadas en conjuntos de datos. El potencial es enorme, no porque seamos capaces de acumular más datos cada vez, sino porque, por fin, vamos a poder explotarlos de forma eficaz. El Big Data no es solo tener más datos, es saber cómo organizarlos y cómo extraer valor de ellos. Aquí, la visualización de datos o la comunicación clara, son herramientas indispensables para hacer accesible todo ese volumen de información, para crear relatos y narrativas que sean entendibles y memorables. La necesidad de hacer digeribles los datos es cada vez más urgente porque no van a dejar de crecer. Solo hace falta imaginar cuando todos los objetos físicos, y no solo las personas (contenedores de basura, farolas, parquímetros, quitamiedos de las carreteras, taxis, autobuses, aviones, coches de bomberos, satélites, drones…) estén conectados entre sí a través del Internet de las Cosas (IOT).

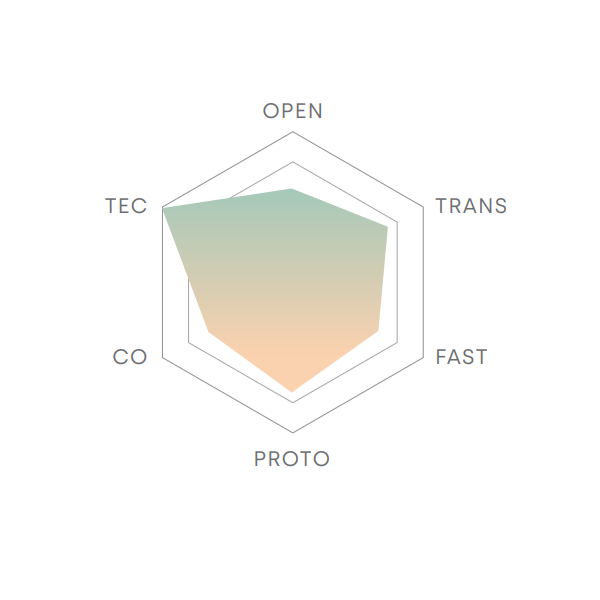

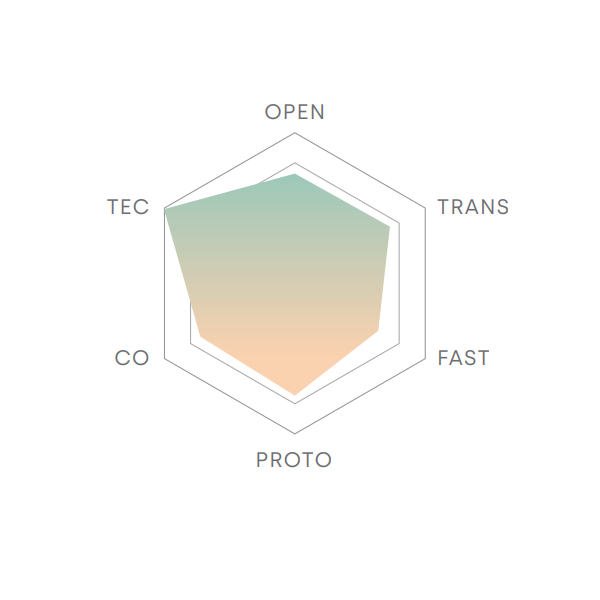

El Big Data, junto a otras tecnologías emergentes, de las que quizá el blockchain ha sido la más celebrada en los últimos años (por su aplicación a temas tan dispares como la identidad digital o la trazabilidad de los contratos) pero que es solo una más entre muchas (IOT, inteligencia artificial, machine learning…) nos permiten inaugurar una nueva generación de programas públicos mucho más robustos y seguros, basados en evidencias, con feedback en tiempo real, segmentados y adaptados casi para cada tipo de usuario, con un coste relativamente bajo, escalables y replicables; sobre todo si de una vez, nos imponemos una política clara sobre las licencias: que cada tecnología que produzca una institución pública o una organización social sostenida con fondos públicos sea obligatoriamente en código abierto, como se apuntaba en el vector OPEN.

Y concluimos con una idea, si consideramos la posibilidad de que todo el software (y en general todo el conocimiento) producido con presupuestos públicos forme parte de repositorios abiertos, y a la vez, proyectamos un futuro donde todos los empleados públicos están interconectados en múltiples niveles de realidad. Lo que genera a la postre, una comunidad digital (un think & do net que comparte lenguaje y visión) que desborda los perímetros de la institución, los territorios, los países e, incluso, el rol profesional que juega cada uno, porque conecta indistintamente a funcionarios, entidades sociales, profesionales, academia y empresas, en ese rizoma infinito que es Internet ¿No podríamos empezar a considerar como un bien común transnacional toda esa red de empleados públicos conectados que representan una nueva forma de cooperación global? ¿No deberíamos esforzarnos en capturar, sino todo, al menos una parte, de todo ese valor conectivo producido, a través de contenidos, saber experto y experiencia compartida, para ponerlo en circulación bajo licencias de creative commons?.

';

zoom

';

zoom